前段時間,李榮浩發微博怒懟自家物業公司“干啥啥不行,收費第一名”,讓網友們極度懷疑大明星是不是跟自己住同一個小區。

明星們住的高檔小區物業尚且如此,普通居民的物管公司水平可想而知。不過,在現實中被業主們無力吐槽的物業公司,卻在資本市場如魚得水,爭先恐后地分拆上市。

2019年,物業企業上市迎來井噴,全年共有11家物業企業成功IPO,創歷史新高,物業股年內平均漲幅達到56%。對于物管行業來講,今年注定是個豐收年,房企分拆物業上市的熱潮將會持續。

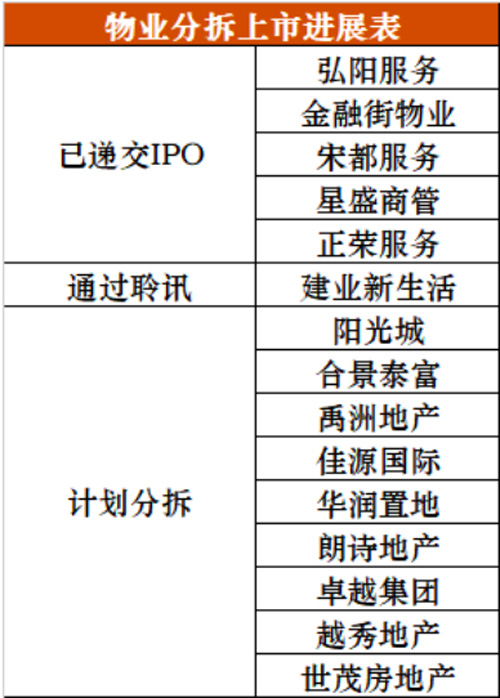

圖/物業分拆上市進展表

截至2020年5月底,正榮服務、弘陽服務、金融街物業、宋都服務、星盛商管等5家企業已經遞交IPO;陽光城、合景泰富、華潤置地、世茂房地產、金科股份、越秀地產等多家企業相繼宣布計劃分拆物管業務上市。

據某研究機構預計,2020年至少會有10家物管公司上市。

在疫情之下,物管行業正經歷前所未有的冰火兩重天,頭部企業要么在緊鑼密鼓籌備上市,要么在發布巨額收并購消息;但大部分公司仍深陷業主怒懟的境地,物管水平和標準亟待重新制定。

正在凈化和進化中的物管行業,經過此次疫情的洗禮,會以什么樣的姿態登上資本市場的舞臺……

物管上市背后的資本魔方

快速變化的背后,是行業與市場環境的“巨變”。

步入存量房時代的房地產市場,原本不受待見如同雞肋般的物管服務成為重點布局的市場,甚至被房企上升到戰略層面。而疫情的影響則加速重構了物管企業的品牌價值。

海通證券曾在一份研究報告中指出,物業行業將成為一個萬億級的藍海市場。“假設2022年物業行業總管理面積為245.2億平方米,其中住宅占74%,辦公占6.5%,商業占10.5%,其他占9%,由于物業費上調空間很小,即使2017-2022年物業費不漲價,那么到2022年物業行業的總規模也可以達到萬億級別。”

協縱策略管理集團聯合創始人黃立沖告訴奇點君,經過這次疫情,讓大家充分認識到該行業的重要價值。“今年房企旗下物管公司赴港上市的態度比以前更加積極,各行各業在疫情沖擊下難以自保,只有物管行業迸發出新的生機。”

值得一提的是,物管公司拆分上市并不是房企的無奈之選,這種操作更像是一個“有利無弊”的資本魔方。

相對于A股市場來說,H股市場更歡迎物業公司上市,給予了比房企更高的估值。比如,碧桂園的PE(市價盈利比率)是4.90倍,碧桂園服務的PE是54.28倍;新城控股的PE是5.61倍,新城悅服務的PE是58.08倍。

“相當于上市公司把低估值的資產分拆出來,把物管服務放到H股市場上獲得高估值,有利于上市公司整體的市值提升。”浸潤資本市場多年的人士表示,房企老板們的嗅覺是何等敏銳,這一出一進之間財富大幅增加,分拆上市這樣的好事誰會拒絕?不過,該人士也提醒,目前整個物管行業的估值過高。

某研究院的數據也顯示,截至2020年5月13日,A股加港股的上市物管公司總市值合計約3335億元(人民幣,下同),相較2019年底增長了41.0%。

其中港股物業板塊的總市值從2019年初的736.59億元增長至2020年5月7日的3080.21億元,一年多增長超3倍;物業板塊平均市盈率達33.37,遠高于港股主板的市盈率9.68。

這意味著,房企把物業板塊分拆拿到H股上市是件非常劃算的事情。

寄生、收并購和按兵不動

這場突然而至的房企分拆物業上市潮流,使置身馬太效應的物業公司面臨更加激烈的規模和服務廝殺,有的拼命上車、有的亢奮欣喜、有的悄然不動…這些動作各異的物管公司在資本萬花筒里不斷混合、碰撞,拼接出一幅迥異“眾生相”。

有母公司可依靠的物管公司,他們的日子會好過很多。資本市場會把關注重點放在母公司可提供的資源空間上,畢竟這部分資源穩定且可持續。

奇點君統計年報信息得知,中海物業、碧桂園服務、綠城服務等都以內拓為主,也容易獲得資本市場認可。例如,碧桂園服務、永升生活服務、新城悅服務2019年營收增幅分別高達107.44%、78.89%、78.73%;凈利潤方面,碧桂園服務和雅生活服務領跑,佳兆業美好、永升生活服務、奧園健康等增幅均超過100%。

有觀點認為,一方面,背靠地產集團的物企會牢牢抓住關聯方開發的物業項目,使得獨立三方物企難以插足;另一方面,繼承地產集團的品牌效應,這類企業在市場拓展和收并購方面占據了天時地利人和。

不過,從近期越發活躍的收并購、戰略合作動向可看出,即便有房企背景的物業企業,也在馬不停蹄地開啟擴張之路。

奇點君注意到,從物業企業上市募集的資金用途來看,用于收并購及戰略投資的資金比例不斷提升。2019年新上市的8家物業企業中,擬用于收并購及戰略投資的資金比例高達約60%~70%,這勢必將加速提升物業行業的集中度。

這一個月來,業內的并購整合明顯加速。時代鄰里收購廣州市耀城物業,新增在管面積243萬平米,主要管理供電系統單位物業;新城悅收購一家以商辦為主的物管公司,進入商辦領域,并獲取522萬平米的在管面積;奧園健康收購寧波宏建物業,獲取合約面積241.3萬平米。

財經地產人士嚴躍進表示,上市物管公司現金充足,并且有品牌和管理優勢,通過收并購不斷擴大在管面積以及拓展在管物業的多樣性。“畢竟,規模是物業公司業績營收的基石,通過各大公司在管面積與營業收入的變化趨勢來看,兩者基本成正比。”

因此,完成上市并不是物業公司“千秋大業”的終點,而是要通過規模擴張爭取更多市場份額,才是保證業績以及股票價格的重點。

然而,穩坐行業頭把交椅的萬科物業、龍湖物業卻選擇了按兵不動,暫時沒有上市動作。盡管屢屢有IPO的傳聞傳出,但郁亮始終堅定:“沒有千億市值,不會上市。”邵明曉也在多個公開場合表示,暫時不會考慮將龍湖智慧服務分拆上市。

嚴躍進認為,各物管公司定位和發展目標不同,有些上市是為了強化自身融資能力。而對于一些不缺錢的優質物業公司來說,如果上市,將面臨業績、估值、財務披露等多方影響,所以有些企業并不積極。

業內普遍認為,上市后物業公司的運作將變得更加透明和規范,但如何贏得資本市場的認可,從而大幅拓寬融資渠道、進一步降低融資成本才是關鍵所在。

資本向好下的行業焦慮

“物管行業的集中度與房地產行業集中度相比,還存在較大的整合空間。”黃立沖表示,相比以資源為王、資金驅動的地產公司而言,絕大部分上市物管企業籌集的資金并不能持續有效助推公司規模的擴張。

換言之,收并購只能是輔助作用,并不能夠成為主線。“物管公司本身具備一定的規模基礎,并在業務層面形成協同效應,才意味著更容易實現有機增長。”

所以,一面通過并購增加在管面積,一面延伸產業鏈條,創造新業務增長點,成為了多數物管公司的必然選擇。

比如,綠城服務和碧桂園服務的多項計劃都納入了科技互聯網思維,人工智能和物聯網是其發展中的兩大高頻詞。綠城服務開發的“幸福綠城”APP正將生鮮消費作為切入點,連接起供應、倉配和業主用戶三端,以較低的獲客成本,獲得社區零售這一盈利增長點。

不過,多元化業務普遍還在探索發展中,目前呈現的盈利成色還有待提升。與業主關系更密切的社區增值服務,在保利物業、雅生活、碧桂園服務、時代鄰里中的2019年營收占比分別為19.35%、9.5%、9%、7.32%。

對此,嚴躍進建議道,“物業公司需要駕馭業主‘最后100米’的兩種能力,一是洞察與連接業主的服務能力;二是撬動社區服務鏈體系的組織能力。此外,要升級中國物業智慧服務,關注并探索快速發展催生新科技、新模式帶來的重要契機,轉型為創造人們美好生活服務的高科技綜合性企業。”

更為重要的一點是,物業管理行業是存量與增量并存的巨大市場。中指院數據顯示,預計到2025年商品住宅銷售面積累計238億平方米,按照百強企業住宅物業費計算,整體市場規模9054.48億元。到2025年中國社區增值服務市場容量預計達1.80萬億元。

在這個巨大的藍海市場中,物業管理可以結合多元業態類型講好故事,對于物管行業而言,在波瀾壯闊的2019年后,2020年同樣不是一個平凡的年份。

來 源:鳳凰網

編 輯:liuy