近日,由中國城市規劃學會規劃實施學術委員會、成都市規劃和自然資源局聯合主辦的“綠道:城市生態文明建設的新場景”線上對話圓滿結束。本次學術對話邀請到了相關領域著名的專家進行交流和點評,數名知名規劃師參加線上對話,分享了國內具有綠道專項規劃建設先進經驗和突出成績的多個城市的優秀案例。

城市綠道是心靈通道,連接了城市與田園,融合了傳統與現代;城市綠道,不僅是種草植樹,更是用理念鋪路;城市綠道的規劃設計核心歸根結底是人,城市除生產之外,還有生活、娛樂等功能,因此在城市建設之外,也需留白,城市綠道正是城市留白之處。深圳作為一個擁有山、海、城相依城市格局的“山海城市”,于1986版城市總體規劃中最早明確了“帶狀組團式”的城市結構,尤其注重城市綠道規劃設計,并在后面的城市規劃中落地。

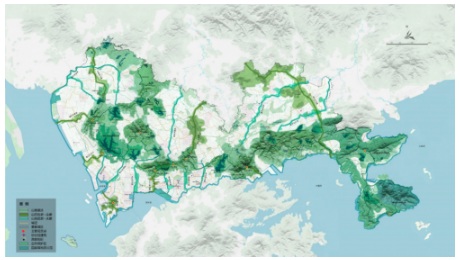

(深圳市綠道網專項規劃)

鏈接生態與城市空間,深圳鋪就“四橫八環”綠道網絡

2009年,深規院承擔了《深圳市綠道網專項規劃》的編制工作,作為全國的首個市級綠道網專項規劃,項目首次打破資源配置導向下“盆景式”的生態保護模式,規劃構建“區域、城市、社區”三級綠道的網絡體系,提出未來深圳市將建成300公里區域綠道,500公里城市綠道、1200公里社區綠道,整體形成銜接有序、連接便捷的“四橫八環”型綠道網絡結構,以此構建與城市山海格局、空間結構和功能布局相互契合的總體結構。

時至今日,深圳已完成“社區綠道5分鐘可達、城市綠道15分鐘可達、區域綠道30-45分鐘可達”的建設覆蓋目標,并分別從綠廊系統、綠道游徑、交叉口組織、服務設施及節點、基礎設施、標識系統六個方面制定其建設標準和建設指引,方便規劃實施。

“雙區”背景下深圳的生態文明建設轉變

2019年8月,中共中央、國務院《關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》的公布,為深圳樹立了“建設中國特色社會主義先行示范區、建設社會主義現代化強國城市范例”的更高使命。新的時代使命對深圳的生態文明建設提出新要求,需要更加完善生態文明體制機制,實行最嚴格的生態環境保護制度,深化自然資源管理制度改革,構建以綠色發展為導向的生態文明評價考核體系,構建城市綠色發展新格局,從全國“試管”城市成為國際“示范”城市!

為助力深圳建設成生態文明城市,深規院重點研究了“山海自然資源”與“深圳人”關系,了解到目前深圳山海河等自然資源與市民生活聯系度差,綠色空間可達性、趣味性不足,無法同人民日益增長的綠色生態需求匹配;另一方面,深規院發現自綠道建設起,深圳全域性線性公共產品營造隨著城市的發展與進化不斷細分、不斷被注入新的內涵。這意味著著深圳對生態文明建設必須從“線性”思維轉變為“網絡”思維,實現由單純的整合向系統“集成”的轉變。

“山海連城”,新時期深圳打造美好宜居家園

“良好生態環境是最普惠的民生福祉”。面向生態文明建設的新時代命題和“雙區建設”的時代使命,2020年,深圳啟動山海連城計劃。“山海連城”計劃,是一項聚焦藍綠空間框架,讓山海城關系從相依到相融,營造高品質生態、高品質生活、展現山海城大美,邁向高水準治理的城市級行動。

未來“山海連城”計劃將以融合為目標、連接為手段,整合“山海林田湖草濕”全要素自然資源,構建重要生態屏障、廊道和網絡,搭建“一脊一帶十八廊”的魅力生態骨架,形成“連續、完整、系統”的生態保護格局。

“一脊一帶十八廊”魅力生態骨架,包含1條山脊翠脈、1條濱海藍帶、8條山廊、10條水廊,與百條城徑、千座公園,共同營造和美宜居的深圳家園。“山海連城計劃”作為深圳生態營城的新時期好城之“道”,是一次自然生態空間治理的升級,為深圳全域、全要素空間的資源整合與管理,描繪了一幅城市級的戰略藍圖,已納入2020年深圳市政府工作報告,并將融入深圳市國土空間規劃,成為引導建設“高顏值深圳”的核心抓手。

(“一脊一帶十八廊”空間結構示意圖)

雙區建設背景下,如何創造更美好宜居的深圳家園?深規院以國土空間規劃為新視角,統籌藍綠與城市建設空間,開展空間資源的全要素設計,為深圳生態文明建設提供規劃建設支持,探索“家園城市”好城之道!